Gegen halb zwei in der Nacht war der Rotwein aus. Ich suchte in der Küche, schaute mich im kleinen Abstellraum bei der Toilette um, fragte bei Slava nach. Aber da war nichts mehr zu machen. Ich hatte mich an diesem Abend um die angereisten deutschsprachigen Lyriker gekümmert, war durchs Paul Celan Literaturzentrum geschwirrt und hatte immer wieder nachgeschenkt, mich selbst dabei nicht ausgelassen. Nun waren die Reserven aufgebraucht, die meisten Gläser leer.

In der Küche setzte ich mich für einen Moment zu Zhadan, der gemeinsam mit der Lyrikerin Kateryna Kalytko an diesem Sonntagabend im zentralen Kulturpalast gelesen hatte – die Abschlussveranstaltung des Internationalen Poesiefestivals Meridian Czernowitz 2021. Der Autor, um den sich das gesamte Festival zu drehen schien, war mir vor zwei drei Tagen vorgestellt worden, wir hatten uns kurz miteinander unterhalten. Dass er so gut Deutsch sprechen würde, war mir vorab nicht bewusst gewesen.

Am Tresen in der Küche tauschten wir müde, aber zufriedene Blicke aus. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, worüber wir eigentlich sprachen. Es waren wohl nur höfliche Nebensächlichkeiten, wie man sie zu dieser Uhrzeit eben austauscht. Woran ich mich aber genau erinnere, das war eine kleine Geste: Zhadan sah mein leeres Weinglas, nahm es mir aus der Hand und gab mir die Hälfte seines Rotweins ab, goss den Wein von seinem Glas in meines. Einfach so. Dann stießen wir an. Das ist jetzt über drei Jahre her, eine andere Zeit.

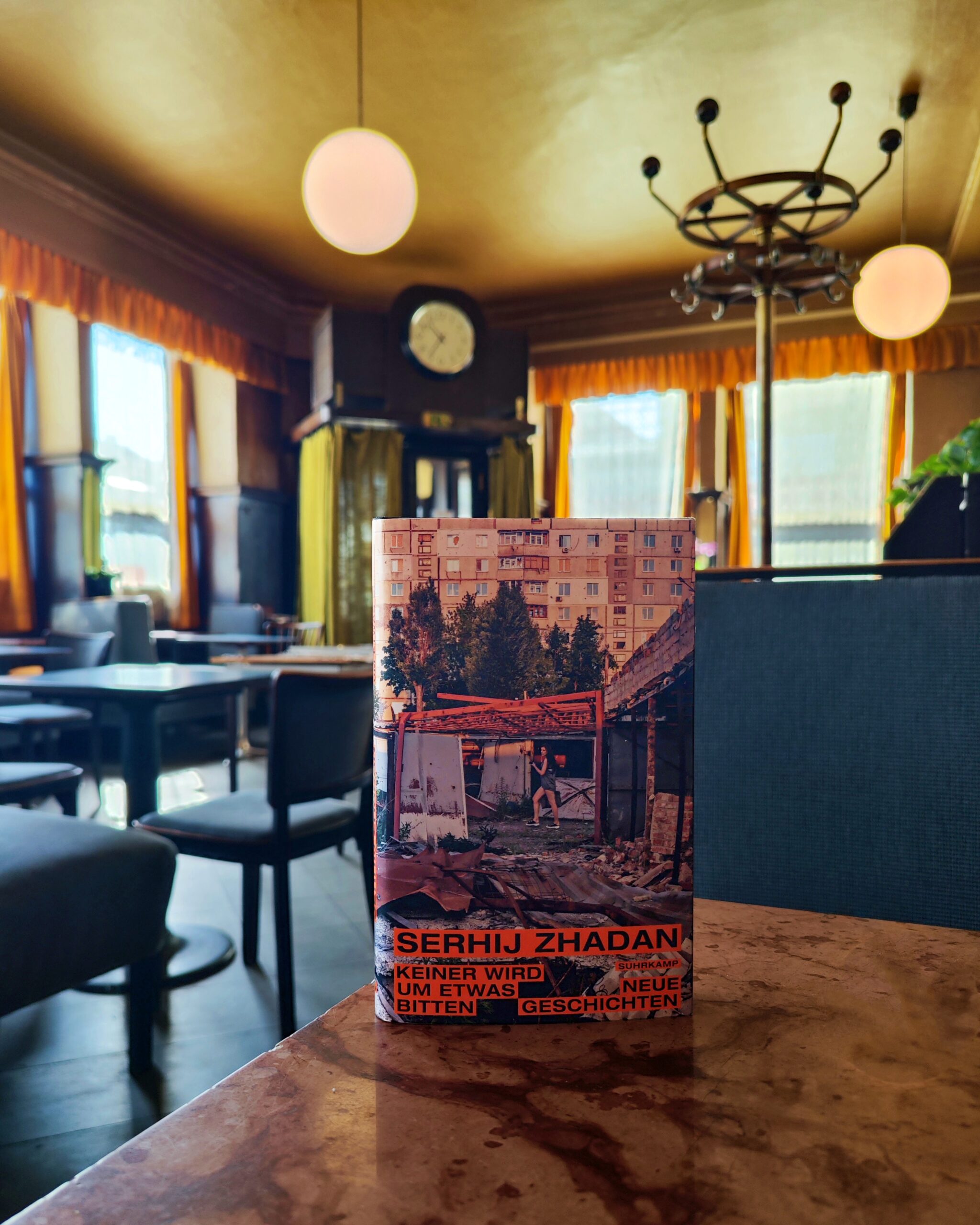

Die Eingangstür öffnet sich nur selten an diesem Montagmorgen, es ist ruhig im Kaffeehaus am Lerchenfelder Gürtel. Ich trinke Tee in meiner Nische und lese Serhij Zhadans neuen Erzählband Keiner wird um etwas bitten, aus dem Ukrainischen übersetzt von Juri Durkot und Sabine Stöhr, unlängst erschienen im Suhrkamp Verlag. Die Originalausgabe wurde 2024 unter dem Titel Arabesky im Verlag Meridian Czernowitz veröffentlicht. Vor mir Bleistift und Notizheft, auf dem Cover der Neuen Geschichten eine sommerlich gekleidete Frau mit Tasche und Smartphone in einer zerstörten Baracke (womöglich ein ehemaliges Marktgelände), dahinter ein Plattenbau.

”„Wir alle taten so, als wäre uns nicht kalt, als hätten wir keine Angst, als wären wir nicht einsam, als würde uns die nahe und überwältigende Gegenwart des Todes nichts ausmachen. Es war noch nicht lange her, da war das Leben zerbrochen, war die Zeit zerbrochen, hatte sich das Gefühl des Atmens verändert, sein Rhythmus und seine Regelmäßigkeit.“

Serhij ZhadanIch lösche am Ende das Licht

Alle zwölf Kurzgeschichten des Bandes erzählen vom Krieg, vom (Über-)Leben und Sterben in der Ukraine, vom schwierigen Alltag in einem Land, in dem der Alltag unmöglich geworden ist. Die großen, oft biblisch anmutenden Titel der einzelnen Erzählungen stehen dabei in einem harten Kontrast zur kargen, oft unscheinbaren Sprache, die Zhadan für seine Texte gewählt hat. Stilmittel verwendet er mit Bedacht, streut nur sparsam Bilder, Vergleiche und Metaphern ein. Wenn doch, dann sind die Winter „als würde man jeden Morgen am Bahnhof aufwachen – ohne Fahrkarte, ohne Gepäck und ohne Hoffnung, wegzukommen“; dann werden die Leere und Ruhe einer Ortschaft wie folgt beschrieben: „Es ist still wie in einem Haus, aus dem eine große, ewig streitende Familie ausgezogen ist.“

Zhadans Erzählungen schildern meist nur kurze Momente und kleine Szenen, wirken in ihrer vermeintlich einfachen Anlage aber dennoch ausgereift. Die Texte mögen mühelos erscheinen, lassen bei genauerer Betrachtung aber ganz unterschiedliche literarische Verfahren erkennen. Auffällig ist der Hang des Autors zu filmischen Mitteln: Nicht selten wird man in den Geschichten in eine diffuse Situation geworfen, notwendige Informationen werden zunächst zurückgehalten. Häppchenweise gewinnen die Texte dann an Konturen, Motive werden klarer, Abläufe verständlicher, das Verhältnis der Figuren zueinander erschließt sich (wenn auch nicht immer in aller Deutlichkeit, viele Dinge bleiben ungesagt).

Begleitet werden die Texte von Illustrationen des Autors, schlichten Zeichnungen von Wohnkomplexen, Strommasten, Wärme- und Atomkraftwerken, Landschaften. Sie werden auf den vielen Reisen Zhadans in der Ukraine entstanden sein und verleihen dem Band ein noch höheres Maß an Dringlichkeit und Unmittelbarkeit. Darüber hinaus stellt sich durch die skizzenhaften Zeichnungen eine Art Authentizitätseffekt ein, der auch auf die Erzählungen abfärbt. Unweigerlich fragt man sich, ob die Figuren, die den Band bevölkern, reale Vorbilder besitzen. Hat Zhadan diese Geschichten zusammengetragen, erzählt er von Freund:innen aus Charkiw, von Kamerad:innen beim Militär? Und wenn ja, was würde das ändern?

Beiläufige Bemerkungen, verstohlene Blicke und Gesten. Serhij Zhadan braucht nicht viel, um lebendige Figuren zu erschaffen: Artem und Softie zum Beispiel, die eine verstorbene alte Frau, um die sich niemand kümmert, aus ihrer Wohnung holen oder (in einer anderen Geschichte) elternlose Kinder mit Hilfsgütern beliefern; den unsympathischen Lehrer Pal Iwanytsch, der Tag und Nacht auf ein leeres, ungenutztes Schulgebäude aufpasst, das im Krieg zerstört wurde; einen Mann und eine Frau, die sich während des Ausgangs in einem schäbigen Hotel in einer Frontstadt zum Sex verabredet haben, letztlich aber nur schlafen wollen (selbst die Flasche Rotwein bleibt unberührt).

Neben den Einblicken in die ukrainische Gegenwart sind es gerade die vielen eigensinnigen, engagierten, skurrilen oder verlorenen Charaktere, die den Band Keiner wird um etwas bitten. Neue Geschichten von Serhij Zhadan so lesenswert machen. Zwölf eindringliche Texte, die auch diejenigen Leser:innen ansprechen werden, die sonst nur nur selten zu Erzählungen greifen; zudem ein guter Einstieg in das vielfältige Werk des wohl wichtigsten lebenden Schriftstellers der Ukraine.