Aneignung

Du solltest nicht in Linien denken, Anfang und Ende vergessen. Stell dir vor, du stellst dir nichts vor. So eine schöne Vorstellung. Der Sinn, von Sinnen. Such dir einfach etwas aus. Aber das sagt sich so leicht. Und du sagst ja nichts. Bist beschäftigt mit dem Nichtstun, das dir so gut gefällt. Bislang hat es dich nicht träge, sondern demütig und aufmerksam gemacht. Nur sorge ich mich um deine Muskeln: Sie schwinden, tragen dich nicht weit. Oder bin ich ungerecht? Sag, wie gut kennen wir uns? Aber du sagst ja nichts.

Und bist doch mittendrin. Inmitten einer Lichtung. Wie hast du das geschafft? Auf deinem Hochsitz thronend bildest du dir ein, die Ostsee zu riechen. Du schaust auf die Tiere im Wald, die deine Nähe suchen. Sie schleichen durchs Dickicht: Damhirsche und Wildschweine, Elche und Füchse. Dort hinten eine entlaufene Hündin, die noch nicht angefahren wurde. An ihrem Halsband eine abgerissene Leine. Sie hat die Beute fest im Blick, die Pfoten am Abzug. Und dann geht alles ganz schnell: Leichtfüßig knallt sie dich ab und du stürzt vom Sockel, schlägst dir den Schädel auf. Eines der Rehe knabbert an deinem Kopf wie an süßen Frühlingsknospen. Verhaltene Sonnenstrahlen, doch dir ist kalt. Aber auch das bildest du dir ein.

Handreichung

Ich bilde mir ein, dass sich das erste Gedicht des Bandes Wilde Tiere (Parasitenpresse, 2020) des lettischen Autors, Übersetzers und Bierbrauers Krišjānis Zeļģis als eine programmatische Handreichung verstehen lässt. Das Gedicht, das wie die meisten Texte der Sammlung über keinen Titel verfügt, setzt ein mit den Versen „ich weiß nicht was da beschrieben wird / aber es gibt mir eine Menge Kraft / weiterzudenken“. Die Anweisung „du sollst nicht in Linien denken / es gibt keinen echten Anfang / kein echtes Ende“ schließt sich wenig später an. Eine Aufforderung, die sich wahlweise als Ermutigung oder als Warnung verstehen lässt. Man muss sich nicht entscheiden. Am Ende werden keine Köpfe rollen.

Aufgrund ihrer ungewöhnlich geringen Dichte an Metaphern, Vergleichen und intertextuellen Referenzen strahlen die Gedichte von Krišjānis Zeļģis eine gewisse Unschuld aus, der man nicht trauen sollte. Die Texte – ins Deutsche übertragen von Adrian Kasnitz – sind nüchtern, der Prosa nah, und inhaltlich wie sprachlich ganz in der Gegenwart verortet: Es geht um alltägliche Beobachtungen, zufällige Begegnungen und romantische Beziehungen, Arbeitswelten, Kommunikationstechnik und Natur, Provinz und Einsamkeit. Die Texte sind zugänglich, ihre Themen scheinen uns vertraut. Und doch verfügt nahezu jedes Gedicht über einen unvermittelten Perspektivenwechsel, einen ironischen Twist, oder driftet ab ins Groteske – mal schleichend, mal brachial –, so wie die vielen Tiere/Bestien (hierzu zählen auch die Menschen), die sich durch den Band ziehen und mit leuchtenden Augen auf den Hochsitz blicken, in dem wir uns in Sicherheit wähnen.

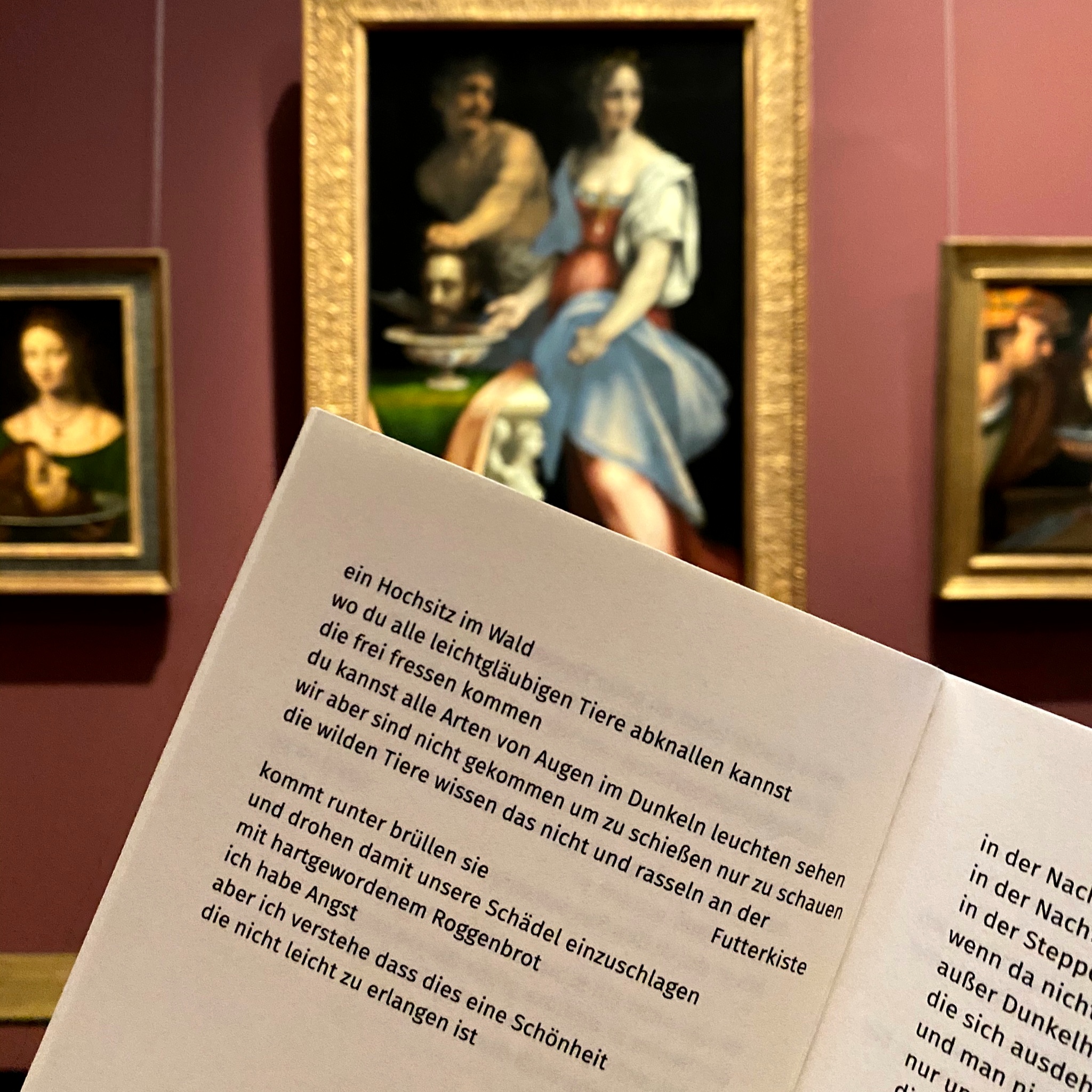

Lyrik im KHM

Dies ist der Auftakt einer vierteiligen Lyrik-Serie, die Literatur in einen neuen Kontext setzen möchte. In Kooperation mit dem Kunstvermittler Daniel Uchtmann vom Kunsthistorischen Museum in Wien entsteht ein jedes Buchphoto der Serie in den Räumlichkeiten des KHM. Der jeweils vorgestellte Lyrikband geht dabei eine Verbindung mit einem ausgewählten Gemälde ein. Dies ist im Fall des Bandes Wilde Tiere von Krišjānis Zeļģis das Bild Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers (um 1520/24) des Leonardo-Schülers Andrea Solario. Die Bildauswahl orientierte sich vornehmlich am titellosen Gedicht ein Hochsitz im Wald. Mein Beitragstext, bestehend aus einer poetischen Aneignung – die zentrale Motive des Bandes aufgreift, ohne dem Ton der Gedichte zu entsprechen – und einer allgemein gehaltenen Passage, bemüht sich, sowohl das Bild von Solario als auch die Lyrik von Zeļģis aufzugreifen.